Capitania de Goiás – Mapa dos Bispados

Apresentação/Leitura paleográfica

Não se trata de atitude unilateral em que a coroa portuguesa tenha usurpado as atribuições religiosas da Igreja Católica, mas, sim, em uma “forma típica de compromisso entre a Santa Sé e o governo português que consistia especificamente do direito de administração dos negócios eclesiásticos, concedido pelos papas aos soberanos portugueses”.1 Assim, “a Coroa se comprometia a manter a fé católica como religião oficial e a empenhar-se na difusão da fé, oferecendo aos ministros eclesiásticos os meios econômicos para a realização de sua missão religiosa.

A hierarquia eclesiástica, por sua vez, assumia o compromisso de colaborar intimamente no fortalecimento do projeto colonial […] e a religião assumia cunho social significativo, havendo interpenetração mútua entre fé e cultura lusitanas.”1 Essa profunda relação entre Religião e Estado criou uma experiência social chamada pelos sociólogos de “Cristandade”: uma profunda identificação da ordem política com a ordem religiosa, em que a Igreja católica procura assegurar sua presença e expandir seu poder na sociedade civil utilizando, antes de tudo, a mediação do Estado.

Essa união entre Estado e Igreja gerava, de fato, a “subordinação efetiva da autoridade eclesiástica à autoridade civil. Na prática, não havia apenas união, mas a realidade subjacente era que a Igreja dependia do Estado para a sua subsistência e para sua expansão. […] O monarca tornava-se assim uma espécie de delegado pontifício plenipotenciário para a colônia brasileira […] passando a exercer, ao mesmo tempo, um poder de ordem civil e eclesiástica, principalmente nas colônias e domínios portugueses.”1 Dessa forma, cabia ao Rei a apresentação dos candidatos aos bispados e às paróquias, o direito de promover, transferir ou afastar os clérigos de seus cargos, o poder de definir o âmbito da jurisdição desse corpo religioso, a ereção de dioceses e paróquias, além da formação do clero e da administração dos bens eclesiásticos.

Se, de um lado, a Igreja Católica foi favorecida no campo econômico porque toda infraestrutura eclesiástica como construção de igrejas, manutenção da atividade pastoral e missionária, salário para padres e bispos deveriam ser providenciados pelo Estado português, por outro lado “no plano jurídico foi perdendo a sua autonomia e se tornando cada vez mais um instrumento das monarquias.”1

Portanto, as responsabilidades delegadas pela Igreja ao monarca português “faz com que os reis passem a superiores religiosos ou a uma espécie de super bispos, de delegados pontifícios, ou, como viria a dizer Pombal, de prelados espirituais de todos os seus domínios no ultramar. Ao papa restava apenas a confirmação dos atos do rei que se relacionassem com as coisas da Igreja em suas terras de além-mar.”2 Por causa do sistema do Padroado “a Igreja não gozou nunca, no Brasil, de independência e autonomia. Os negócios eclesiásticos da colônia estiveram inteiramente nas mãos da Coroa, que deles se ocupavam através de um departamento de sua administração, a Mesa da Consciência e Ordens”.1

A partir de 1549, com o estabelecimento do Governo Geral em Salvador, Bahia, tendo em vista as dificuldades na administração das capitanias hereditárias, foi criada em 1551, pelo papa Júlio III, a primeira diocese na América portuguesa: o “Bispado da Bahia”. No documento (bula) de criação deste Bispado, o papa é claro e direto em confirmar os direitos do Padroado ao monarca português: “Declaramos que o direito de padroado existe […] com todo o vigor, essência e eficácia em virtude de verdadeiras e totais fundação e dotação reais, […] e não poderá ela ser derrogada nem mesmo pela Santa Sé, sem primeiro intervir o consentimento expresso de João, Rei […], perpétuo administrador no espiritual e temporal, […] delegado da Santa Sé.”

É dentro desse contexto, ainda não secularizado e de profunda vinculação entre Religião e Estado, que podemos entender a confecção do “Mapa dos Bispados”. O Estado português, além de se preocupar com a criação de mapas com os limites das capitanias com o fim de ajudar na administração pública, tinha também, sob sua responsabilidade, determinar os limites dos Bispados, ou Dioceses, pois, como vimos, a ele competia a tarefa de evangelização e catequese, bem como a promoção do culto, a nomeação e o sustento dos ministros eclesiásticos. O mapa servia para ajudar nessa complexa responsabilidade ao estabelecer a circunscrição territorial sob a responsabilidade de cada um dos Bispos indicados pela coroa portuguesa.

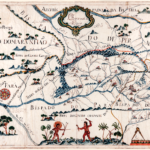

Este mapa apresenta o termo de vários Bispados que compõem ou se situam ao redor da Capitania de Goyaz criada em 1748, apresentando as diversas Freguesias (Paróquias). São apresentados os seguintes Bispados: Arcebispado da Bahia, criado no ano de 1551; os Bispados do Pernambuco e Rio de Janeiro criados em 1676, ainda no período da União Ibérica; o Bispado do Maranhão, criado em 1677; o Bispado do Pará, criado em 1720 e o Bispado de Mariana, criado em 1745, no mesmo ano em que também foi criado o Bispado de São Paulo, não referenciado no mapa. O termo “Arcebispado” surge quando um Bispado é dividido em novos Bispados. A partir desse momento, o novo limite estabelecido para a primeira Diocese passa a ser indicado como “Arcebispado” e as subdivisões como “Bispados”. O mapa apresenta, por meio de desenho, as sedes de muitas Freguesias (Paróquias), indicando que o desbravamento e conquista dos Sertões estiveram, em grande parte, vinculados à atividade de evangelização.

Graficamente, “as divisórias de água são sublinhadas por fiadas de pequenos montes triangulares azulados. A organização em Bispados apóia-se quase sempre naqueles acidentes naturais e ressalta, sobretudo pelos grandes letreiros a maiúsculas. […] Aparecem também no mapa numerosas “Terras de Gentio”, com o nome das diversas tribos índias. São traçados alguns caminhos fundamentais, com a indicação que a Baía se encontrava a 20 jornadas e Cuiabá a 30 jornadas de Vila Boa de Goiás”.3

“A legenda fornece uma preciosa indicação sobre a técnica que se usou para construir os mapas do sertão. Vejamos o que se consegue ler, normalizando um pouco a ortografia: ‘Todas as distâncias da capitania se acham neste mapa verdadeiramente reguladas debaixo das leis do petipé [escala], como também as divisões dos Bispados, com a declaração, porém, que nas respectivas Longitudes [comprimentos] se incluem na medida do compasso as voltas que fazem os caminhos’. Também se declara que, quanto ‘ao rumo e Longitude do rio Tocantins’, o desenhador teve de regular-se pela ‘fantasia dos que o navegam’. É, portanto, um mapa de itinerários, onde o cartógrafo teve de compensar, na medida do possível, as informações distorcidas que lhe forneciam os viajantes”.3

Como o mapa indica o “Bispado de Mariana” e este foi criado por meio da Bula Papal “Condor lucis aeternae” de 6 dezembro de 1745, podemos inferir com certeza que esse mapa é posterior a essa data e provavelmente está ligado às grandes exigências de evangelização com o enorme número de novos “fregueses” que invadiram os Sertões em busca do ouro e de pedras preciosas.

Ao mesmo tempo, servia para que a Coroa apresentasse seus esforços em prol da evangelização e do emprego do dízimo, cujo direito de recolhimento, a Igreja havia concedido ao Estado português, dentro do sistema do Padroado. A administração prática desse sistema com profunda relação entre Igreja e Estado era executada pela Mesa de Consciência e Ordens, espécie de Conselho de Estado, que discutia e apresentava ao rei os assuntos de caráter eclesiástico.

Leitura paleográfica:

Todas as distancias da Capitania de Goyás se achaõ neste mappa verdadeyramente reguladas debayxo das leis do petipé, como tambem as devizoens dos Bispados com a declaraçaõ porem q. nas respectivas Longitudes se imcluem debayxo da medida do compasso as voltas q. fazem os caminhos: e emquanto ao rumo e Longitude da Ryo Tocantins desde o Pontal athé a Villa do Camutá, naõ tem aquelle a esta mais q. fantazia dos q. o navegaraõ, digo naõ tem aquelle a esta outra regra mais q. a fantasia dos q. o navegaraõ e comforme a esta se lhe deu a distancia, q. se conhecerá usando do mesmo petipé.

Referências:

1 – AZZI, Riolando. A Sé Primacial de Salvador – Período Colonial. Volume I. Petrópolis: Vozes, 2001.

2 – AZEVEDO, Thales de. Igreja e Estado em tensão e crise. São Paulo: Ática, 1978, p. 26.

3 – Lugares e regiões em mapas antigos – publicada por ocasião da Exposição “Lugares e Regiões em Mapas Antigos”. Biblioteca Pública de Évora, 11 de julho a 11 de agosto de 1997, no âmbito do XVII Congresso Internacional de História da Cartografia.

4 – RUBERT, Arlindo. História de la Iglesia em Brasil. Madrid: Editorial Mapfre, 1992.

Fonte – Biblioteca Pública de Évora

Medidas – 131 cm × 67 cm

Data – [1745-1800]

Localização – Gaveta IV – n. 24